アニサキスは塩や酢で締めても死なないうえ、ゴムのように硬いので「よく噛む」という対策も難しい……。もっとも有効な対処法は目視で除去すること。そこで活躍するのが、この専用ライト!

Hapyson (ハピソン)から発売された『アニサキスライト』を使って、実際にアニサキスを見つけられるかを検証してみました。

『アニサキスライト』Hapyson

「津本式 究極の血抜き」でおなじみの津本光弘さんが監修した、アニサキスを見つけるためのブラックライト。魚の身や内臓、まな板にいるアニサキスをハイパワーなブラックライトで映し出すアイテム。高い防水・防塵機能を誇るIPX7(※)仕様で、濡れた手で使っても安心。

この強力なUV光によって明るい室内でもアニサキスを鮮明に映し出します。ただし、光が強く失明や目の障害の恐れがあるため、光源部を直視するのは厳禁です!

《スペック》○サイズ:約26×29×160mm ○使用電池:アルカリ単3×2個 ○電池寿命(アルカリ乾電池):約0.5時間 ○光源:紫外線LED×1個 ○波長:365nm ○UV強度(測定距離20cm):約11mW/cm2 ○質量:135g(電池含) ○オープン価格

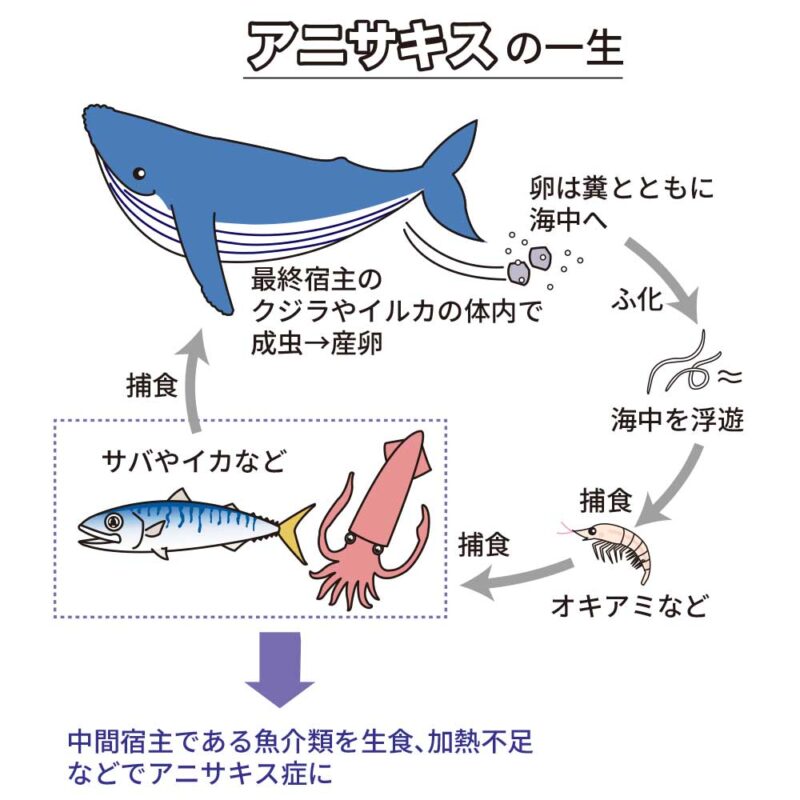

恐るべき寄生虫アニサキスとは?

アニサキスはアジやサバ、カツオ、サケ、イカなどの魚介類に寄生する線虫の一種。生きたまま食べてしまうと胃や腸壁に食い込み、激しい腹痛や嘔吐などの食中毒(アニサキス症)やアレルギー症状を引き起こすことがある。酢や醤油に浸けたぐらいではびくともせず、冷凍処理(マイナス20℃で24時間以上)や加熱処理(60℃で1分以上)によって、完全に死滅させることができる。

アニサキスは海中に生息していて、成虫はクジラやイルカの体内に寄生するのですが、魚介類から人間の体内にアニサキスの幼虫が入ってしまうことがあります。

イカとカツオを『アニサキスライト』で検証

アニサキスはアジやイワシ、サバ、サンマ、イサキ、マダイ、ヒラメ、カツオ、サワラ、マトウダイ、ハタ、イカ、アカムツ、タラ、ホッケ、サケ、キンメダイ、アンコウなど、多くの魚に寄生することが知られており、なかでもサバやカツオ、スルメイカに多いと言われています。

そこで、鮮魚店で売られている魚とイカを購入(切り身ではなく丸ごと)し、『アニサキスライト』を使うとどんなふうにアニサキスを見ることができるのかを検証してみました。

アニサキスがクジラやイルカを最終宿主とするなら、瀬戸内ではなく外洋エリアで獲れた魚にアニサキスが多いのでは? と考えて太平洋で獲れたカツオと、日本海で獲れたスルメイカを購入。これらを捌いてアニサキスライトで照らしてみました

カツオからアニサキスを発見!

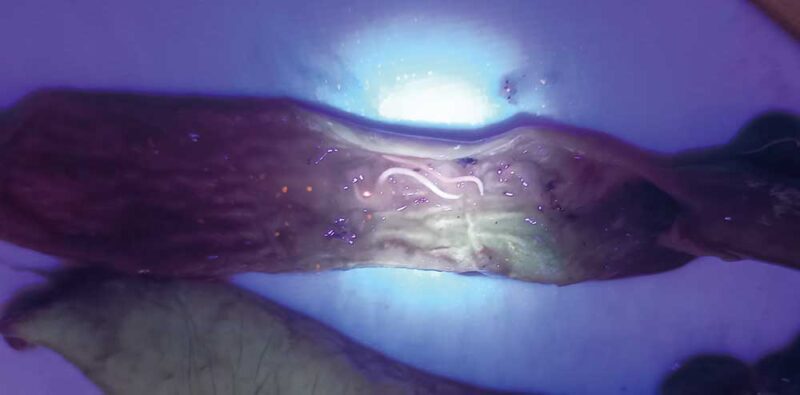

アニサキスは魚の内臓に寄生し、宿主が死んでしまうと筋肉(身)へと移動する習性を持っています。生食することはほぼありませんが、まずはアニサキスがいる可能性が高い内臓から調べてみました。

ところが、内臓のいろんな部位を照らしてみましたが、意外にもアニサキスの姿はなし。「身のほうに全部移ってしまってる?」と思っていた矢先、胃袋らしき臓器の中に白く光る2匹のアニサキスを発見!

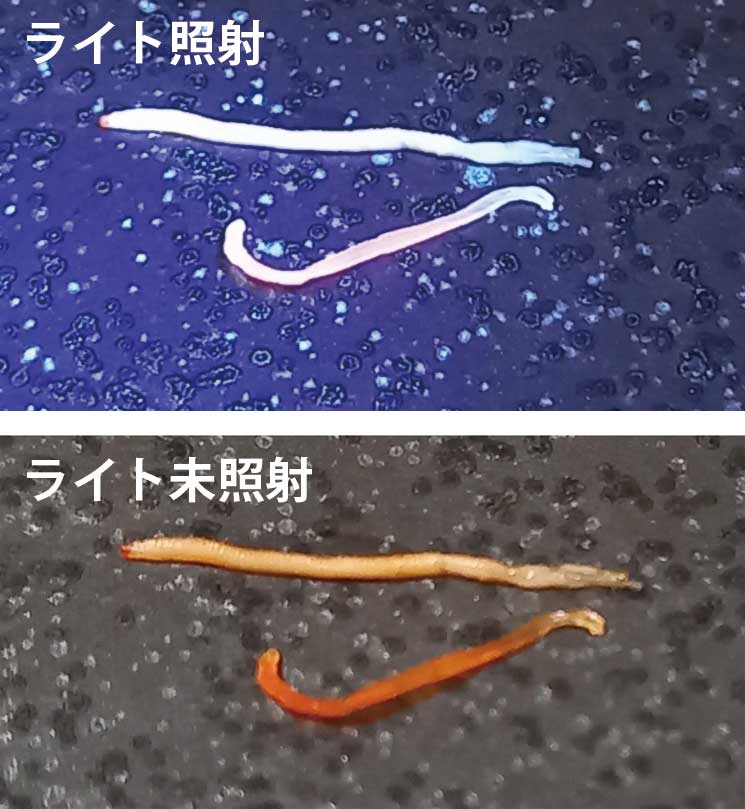

取り出したアニサキスはすでに息絶えていましたが、アニサキスライトを照射すると白く光るのがよくわかりました。

次は可食部分となる身。刺身用として売られていた新鮮なものだったので、身には移っていないと予想していたのですが・・・。

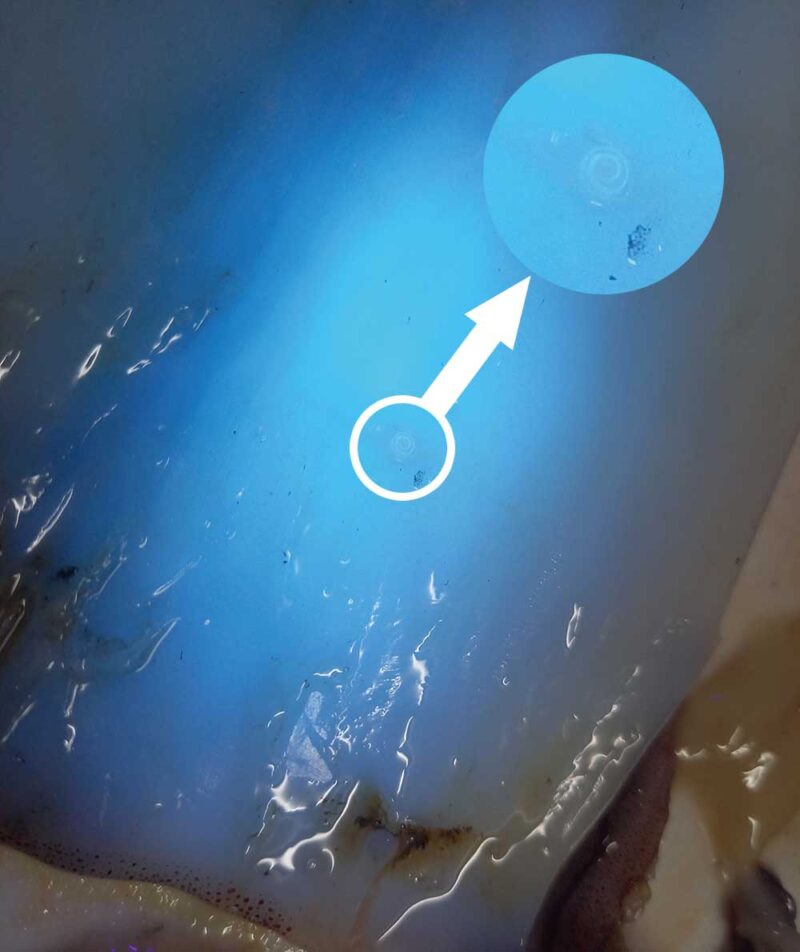

ライトを照射すると、肛門に近い場所に青白く光る細長い物体。いました! アニサキス!

照明の関係で写真では分かりづらいですが、肉眼では浮き出るようにはっきりと確認できました。片身に1匹ずつ、計2匹のアニサキスを捕獲。

刺身用に切り身にした状態でもライトを当ててチェックしましたが、残念(?)ながらアニサキスは確認できませんでした。

スルメイカにアニサキスはいるのか?

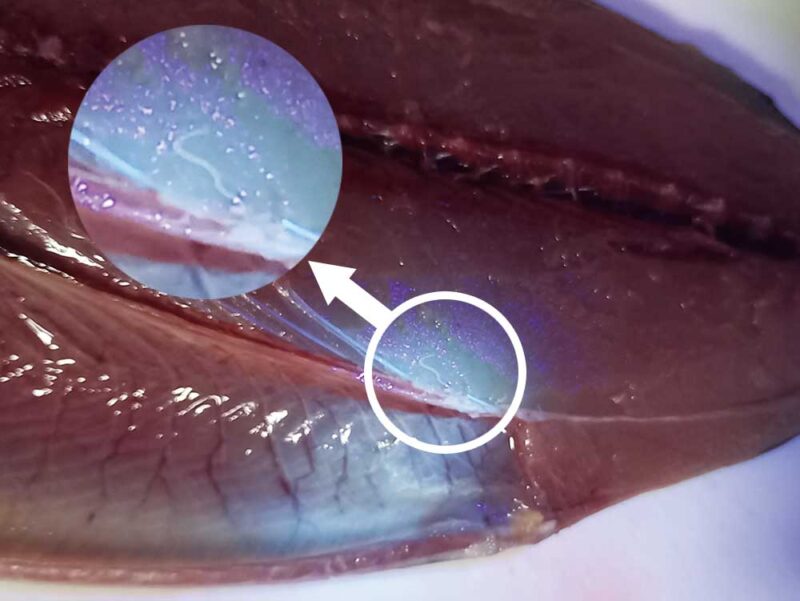

続いてはスルメイカをアニサキスライトで検証。まずは開いた身からチェック。

スルメイカの胴体を開いたところ。パッと見た感じはアニサキスはいない様子ですが、確認のためにアニサキスライトを照射。

すると・・・

何やら渦巻状になったものを発見! ピンセットでほじくって取り出してみると、なんとアニサキスでした。

気づかずに刺身にして食べていたら……と思うと鳥肌が(汗)。なお、このイカに寄生していたアニサキスはこの1匹のみでした。

残りの2ハイのアオリイカも同じようにチェックしてみると・・・、どちらの身からも1匹ずつのアニサキスが出てきました。

これもアニサキスライトを使っていなかったら見落としていたと思います。それほどイカの身に寄生したアニサキスは見つけにくいです!

『アニサキスライト』検証結果

正直なところ、「アニサキスライトを使わなくたってアニサキスは見つけられるだろう」と思っていました。

実際、カツオに関してはライトなしでもアニサキスを見つけることができました(アニサキスライトを使うとアニサキスが光って格段に見つけやすくなるのは間違いありません)。

スルメイカに関しては、身とアニサキスの色が同化することで非常に見つけにくく、私は身に付いたアニサキスを見事にスルーしていました(汗)。

『アニサキスライト』を使わずに刺身にしていたらと思うと、悪寒が収まりません!

新鮮な魚を刺身などで生食できるのは釣り人の特権です。釣った魚を安心して食べるためにも、キャッチ&イート派の方におすすめです。買って損はないアイテムだと思います!

市販のブラックライトとの比較

今回、市販されているブラックライトでも同様の検証をおこないましたが、『アニサキスライト』との性能の差は歴然! あきらかに『アニサキスライト』の方が白く光って見つけやすかったです!

さすがはハイパワー&アニサキスを見つけやすい波長を採用している専用ライトだけのことはあります。

これも要注意! イカの精莢を発見

スルメイカの内臓も確認しておこうとアニサキスライトを照射したときのこと、おびただしい数の光る物体が!

アニサキスの大量ゲットかと思いきや、ライトに反応するのが全身ではなくごく一部でアニサキスとは雰囲気が少し異なります。

ググってみると、これは精子が入った精莢(せいきょう)という生殖器官でした。ただこちらも誤って食べてしまうと中身(精子嚢)が射出され、口の中や舌に突き刺さって激しい痛みを伴うとのこと。

取り出して照射してみると全体が光るアニサキスと違って一部だけ光っているのがわかります。

で、「スルメイカの内臓にアニサキスはいたのか?」ですが、この精莢に気を取られてしまいチェックするのを忘れてしまってました・・・。すみません。

検証に使ったカツオとスルメイカは刺し身にしていただきました。